レポート

【イベントレポート】わたしの公共空間 @電気湯

“わたし”が担う公共空間の可能性とは?

行政ではなく、個人や民間事業体として公共空間を創出・維持していく上で考えていることや課題について、実践者である3名のゲストをお招きしたトークイベントを行いました。

テーマは「わたしの公共空間」。お三方それぞれの活動にある想いを聞きながら、街と人との関わりに対する気づきに溢れた当日の様子をレポートします。

登壇者紹介

◎ 狩野俊(かりの すぐる)

高円寺の一角にある築100年の長屋で古本酒場「コクテイル書房」とシェア型本屋「本の長屋」を営む。本を媒介として誰もが安心できる居場所づくりに取り組む。

◎ 田中元子(たなか もとこ)

株式会社グランドレベル代表取締役。私設公民館を目指した喫茶ランドリーなどを手がける。「1階づくりはまちづくり」の考えのもと、空間づくり、施設づくり、まちづくりを全国で手がけている。

◎ 大久保勝仁(おおくぼ かつひと)

東京・墨田区京島にある1922年創業の銭湯「電気湯」4代目店主。2019年、3代目だった祖母から閉めると聞き、前職を辞めて家業を継ぐ。この街に暮らす人たちとみんなで共有できる居場所づくりを目指している。

司会進行

◎ 古波藏契(こはぐら けい)

ランドブレイン株式会社。文部科学省卓越研究員。戦後沖縄社会の成り立ちと現状について、在野の立場から研究。専門は歴史社会学。

古波藏:みなさまお集まりいただきありがとうございます。今日は3名のゲストをお招きし、こんなテーマでお話を伺っていこうと思います。

古波藏:本来は家の中で成立する生活導線、あえて外に引き出して運営しているお三方の活動から「公共性ってなんだろう?」とみんなで改めて考える時間になればなと。

ではさっそく自己紹介がてら、活動内容についてもご説明をお願いします!

大久保:じゃあ今回は電気湯が会場にもなっているので、僕から話しますね。

僕は銭湯をやりたいわけじゃない。公共の場として目指す「最小不幸社会」

大久保:電気湯は大正11年に創業した銭湯です。もともとは別の名前だったのですが、常連さんたちから「電気湯」の愛称で呼ばれるようになって、そのまま改名したそうです。ちなみに電気風呂はありません!(笑)

大久保:そもそも僕は、昔から銭湯を継ぐ意思があったわけじゃないんです。継ぐ決心をしたのは2019年なのですが、実はそれまでは国連関連機関の職員として活動していて、若者などの社会集団が意思決定の場に意見を反映できる仕組みづくりに関わったりしていました。

大久保:そんなある日、3代目として電気湯を切り盛りしていた祖母から「電気湯辞めるかも」と聞いたんです。親族は忙しく働いていたので、当時一番融通が効きそうだった自分がなんとかしなければと思い、なかば勢いで「だったら自分が継ぐ」と。

古波藏:じゃあ、大久保さんにとって電気湯を継ぐことは突然の出来事だったんですね。

大久保:はい。でも、この家系に生まれた以上「銭湯」という公共性の高い事業を誰かが続ける責任があると思ったし、これまでその環境のおかげで自分が享受してきたものへの恩返しがしたいと思ったんです。そこで決めたことがいくつかあります。

大久保:「最小不幸社会」とは、病気、貧困など、目に見える不幸をできる限り小さくしていく社会のことです。その中で「銭湯はこのまちに必要か?」という問いを追求したときに出た自分なりの答えが、「コモンズの価値」でした。

大久保:これは、内田樹さんという方の著書『コモンの再生』から見つけた一説です。つまり、電気湯に入った人が上記のような“気配りのある視点”を持つことで、いまよりちょっと街が良くなるような存在を僕らは目指していて。

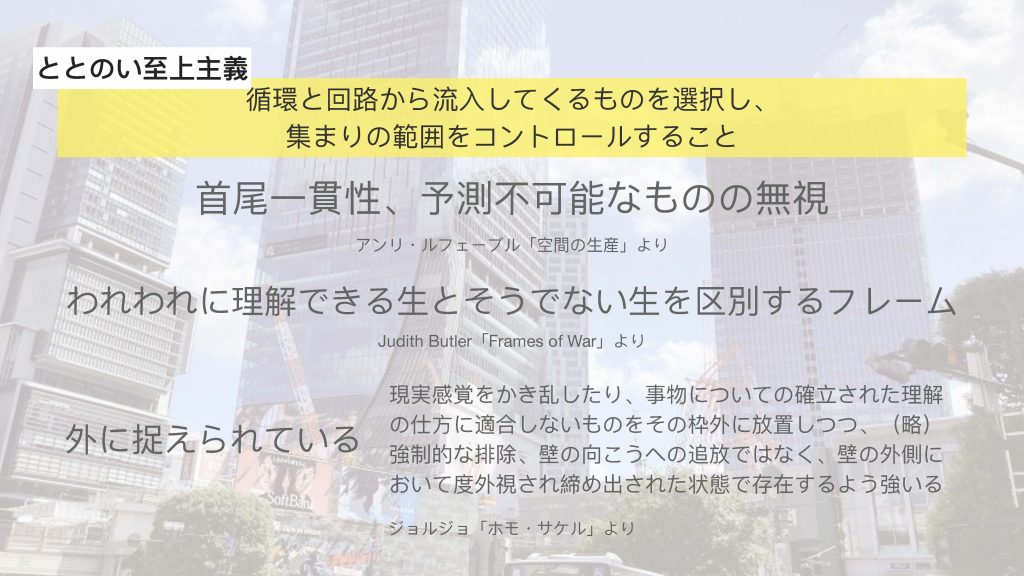

大久保:こういった生活の場を形作る際のハードルとなるのが、「エモさ」と「ととのい至上主義」だと思っています。この二つは、公共の生活空間である銭湯において、不協和音を起こしがちです。

大久保:ここで言う「エモさ」とはつまり、利用者ではない「外」の視点で物語を組み立てられ、観察・消費されてしまうこと。

「ととのい至上主義」とは、昨今のサウナブームを受けて、サウナ好き(サウナー)の人々が同じ空間を共有する方々に配慮できずに、「ととのう」ことだけを重視しているような側面のことです。同じ価値観を持つサウナーどうしにとっては快適かもしれないけれど、不特定多数の人が居合わせる場所において、予測できない他者・理解できない他者を排除してしまう側面もあります。(実は、電気湯でも過去にサウナーと常連さんとの間で揉め事が起きてしまったことも…)

大久保:本来、銭湯は音を介して「会話まではいかないコミュニケーション」が求められる場所だと思っています。例えば、脱衣所で後ろから足音が聞こえてきたら「ロッカーを使うのかな」と想像して場所を空けてあげたり。

つまり、銭湯というのは不特定多数の人が入り混じる公衆衛生の場所だからこそ、お互いへの配慮が大事だし、それが「エモさ」や「ととのい主義」によって消費の構造へと組み込まれていかないようにしたい。

だから電気湯では、常に「あなたの場所は用意されています」というスタンスを意識しています。

古波藏:銭湯を公共空間として維持するためには、利用する人が増えるだけではだめで、知らない誰かと空間を共有している感覚が大事なわけですよね。割と難しいことですけど。

田中:……なんかさ、大久保さんはすごくいろんなことを考えて電気湯をやっているんだね。私も店をやっていると地域性とか和気あいあいとした空気感がいつもそこにはあると思われがちだけど、そんなある意味「お花畑」みたいな考え方って現実的じゃない。銭湯もそうだよね。

大久保:本当にそうなんですよ。実際の公共空間って、予測不能な出来事に溢れてますもんね。

古波藏:この流れで、次に田中さんの自己紹介と活動内容を教えてもらってもよいでしょうか?

「大人の顔」を外して一個人としての関わりをはじめたときに生まれる価値

田中:私は2014年頃から「フリーコーヒー」という遊びをしています。これは、街ゆく人に「コーヒー1杯飲んでいかない?」と声をかけて、不特定多数の人と関わっていくイタズラみたいなもの。

目的は街にいる色々な人と関わりを持つことなんだけど、ただ道ばたで声をかけられたら怖いでしょ?そのためのコーヒーなんです。

1杯のコーヒーがあるだけで、人はいろんな話を私にしてくれる。普段の自分の世界では関わらないような人が、気軽にたくさんの話をしてくれるようになるんです。これがすっごく面白くて。

田中:このフリーコーヒーをきっかけに自分自身の小さな公共の場(=マイパブリック)を生み出した楽しさを感じてから、「ビルの一階(=グランドレベル)」が持つ価値に気がついたんです。

田中:そこで2016年に株式会社グランドレベルという会社を立ち上げて活動してきました。

墨田区の森下に「喫茶ランドリー」という私設公民館をつくったり、企業さんから依頼を受けて空間のデザインを行ったり、街なかに寝そべれるベンチをつくったり、コミュニティづくりをお手伝いしたり、本を出版したり——。

古波藏:田中さんの「フリーコーヒー」を知った時、革命的だと思いました。「用もないのに知らない人に話かけちゃいけない」という規範を、ちょっとした工夫で突破できることを示したわけですから。

田中:大久保さんの話にも通ずるけど、一番の教育の場って学校じゃなくて街のなかにあると思うんです。そういう意味で、私は「東京で教育し直された」と思っていて。

地元の茨城から東京に出てきたとき、派手な髪色で昼間からぶらぶらしていても、誰にも何も言われないことがすごく居心地いいと思ったの。東京は「公共」の質が高いなって。一人の人間として、ただ街に居ていいんだって。

この「ただ自分自身として街にいる」という価値観は仕事にも生かされていて、クライアントさんは空間設計のプロジェクトを進めていくうちに、どんどんフランクに「変な人」になっていくんです(笑)。

田中:

この写真は、株式会社安井建築設計事務所のスタッフによる音楽会です。この事務所は引っ越しを控え、新たなオフィスは1階をまちに開いていきます。かたちだけでなく、実際にまちに開かれた公共性を持った場所となるために設計や運営、考え方など多角的に考えていった結果、旧オフィスのお別れ会として、社員の方々がこっそり、こんな素敵な企画を企んでいました。社長から若手まで、ごちゃまぜのバンドの演奏です。

演奏された方々も聴いていた方々も、こんなことこれまでなかったねって、とてもうれしそうでした。この仕事に携わって1年くらいになりますが、最初は担当スタッフの方々も、どこかカチッとしていました。でもこのプロジェクトは何を目的として、何を目指しているのか何度も議論を重ねた結果、カジュアルで柔軟なコミュニケーションが実現していきました。企業の一員であるという以前に一人ひとりが「一個人である」という感覚は、まちに開くという公共性を持たせる取り組みにおいて、とても重要だと思います。その試みや経験を通して、企業にとっても大事なことを育んでいく、というプロジェクトです。

ともすると都会では、自分と違う人や関係ない人とは交わらずに素通りしてしまう面もある。ホームレスや障がいのある人も同じ空間にいるけど、そういう困っている人たちの対応は行政の仕事だということになっていて、人任せになってしまうだけでなく、ひとを記号化せず多様な個々として受け止めきれず、結果的に納得のいく税金の使われ方になっていないと感じます。都合のいいものだけつまみ食いできることを、まちとか公共に求めるのは、無理があると思います。

古波藏:個々人はどうしても、各々の所属集団にどっぷり浸かった「業界人」になりがちです。それを一時脱ぎ捨てるのが公共空間なんでしょうね。

紙の本はデジタル社会で必要か?本を介して街との関わりを生む

古波藏:では最後に、狩野さんお願いします。

狩野:まず簡単な自己紹介をしておくと、僕は一人っ子で両親から愛されて育ったし、他の兄弟との軋轢もなく、のうのうと生きてきました。…何が言いたいかというと、二人のように発表用のスライドを用意しておりません。

一同:(笑)

狩野:それはそうと最近ずっと考えていることがあって。以前雑誌の本屋特集で取材を受けたときに、スタッフさんの一人から言われたんです。「Netflixの月額料金が一冊の本を買うための金額と同じ時間に、どうやって本を売っていくんですか?」って。

田中:そもそも本とNetflixって全然別のものじゃないですか??

狩野:娯楽という意味では一緒なんじゃないかなと思ったんですよね。

田中:それもそうなんですけど、冷麺と冷やし中華くらい違うと思う!

狩野:冷麺とジャージャー麺くらいじゃないかな?

大久保:どんどん近づいてきてる(笑)。

田中:でも、紙って安心するじゃないですか。パッと見た時に視界で全体感が掴めるというか。だから本とか空間って、中身の機能以前に「人の体」にとって意味があると思うんですよね。

現代のデジタル社会って、人間が「動物として理にかなったことをする」という意味では反している気がする。ネットにアップロードされた娯楽や仮想空間が発達したとしても、本だったり実空間だったりは必要だと思うけどなぁ。

大久保:たしかに。僕は読みたい本がありすぎてKindleでも積読しちゃうんですけど、やっぱり紙の本の方が目で見て何がどこに書いてあるのか把握しやすいです。一方で、デジタルツールの方が設計としては検索などが効率的だったりするけれど。

田中:そうそう。ちゃんと「自意識」を持つことができてからはデジタルは早いと思う。「これを知りたい」とか。でも、なんとなくの段階でデジタルから情報や娯楽を享受するのは、「わからない」という状態の価値を軽視しすぎだと思うなぁ。

狩野:なるほど。「わからない」状態を自覚するのって難しいですよね。そう考えると、あまり深く考えずにサブスクに課金しているのって、「断る」という選択をせずに買っていることになる。あ、思い切り「公共」の話から脱線してしまいましたね(笑)。

古波藏:でも、参加者のみなさんも興味深そうです。ところで狩野さんは元々運営していたコクテイル書房の入っていた長屋の空き部屋も借りて「本の長屋」を最近スタートさせましたが、それはどんな想いからなんでしょうか?

狩野:書店の歴史を調べたら、江戸時代の書店がどういう場所だったのかを知ったんです。当時は本を売るだけでなく、本の企画から制作のほか、浮世絵やかるたなどの娯楽品までつくっていて、街に娯楽を提供していく役割を一手に担っていたそうです。

だから、僕はそんな江戸時代にあったような書店をやりたいなと思い、本の長屋をつくりました。

古波藏:狩野さんの活動を見ていると、単なる商品流通ではなく、コミュニケーションの媒介として本が機能するような空間をつくろうとしているように見えます。

狩野:定期的に開催している読書会でも、そういう部分は意識しています。一冊の本を通して生まれた感想や考えっていうのは、その人自身の性格や経験から生まれた、深いところから発せられる言葉なんです。だから読書会で語り合った人たちは、自然とそこで友達になっていく。コミュニケーションをすることで「コミュニティ」になるんだなというのは、読書会を通して感じますね。

大久保:高円寺の街にコクテイル書房や本の長屋があるっていうのは、すごく大きい意味があると思うなぁ。

狩野:実は高円寺って個人の本屋が増えている街でもあるんですよ。僕は本の長屋がある高円寺中通り商店街の会長もやっているんだけど、年々商店街の意義っていうのが薄れている中で、ここを「本を中心とした商店街」として知ってもらえないかなと思っていて。そこにお客さんが来てくれることによって、結果として商店会にも興味を持ってもらえたらいいなって。本のマルシェなんかもやりたいなと思っています。

大久保:めちゃくちゃいいですね……!

田中:やっぱり直接手にとって本と出逢うのって素敵なことだよね。絵本とか詩とか、文字の少ないものは行間を読んでこそ創造性が生まれるものだし、自分の中で創造性が醸成されるまで、紙の本は待ってくれる気がする。一方でこれからの社会はどんどん確実性が価値になってくるからこそ、不確実なものが大切になってくるんじゃないかな。

同じように、不特定多数の人が出入りする公共の場所って「絶対にいい場所です!」という保証はないけど、そうやって「いろんな人が居合わせる」ということ自体に価値があると思うんですよね。

古波藏:都会では金さえ払えば自分の用は足りるけど、個々人が自分のことだけ考えていては社会は成り立たない。行政に丸投げするわけにもいかない。まちなかで他者と出会える契機を自分たちで確保していくことが、私的公共空間をつくるということなんでしょうね。

質疑応答タイム

ここでは、当日の来場者の皆さんから集まったたくさんの質問票のなかから、ゲストによる回答を一部ご紹介します。

Q:みなさんの運営する空間で「公共のために貢献できているのでは」と感じた経験を教えてください。

大久保:もともと全然会話しなかったおじいちゃんおばあちゃんが向こうから声をかけてくれるようになったときです。あとは、電気湯がハブになったことで「この人とこの人が友達になったんだ!」と街をかき混ぜてつなげられた感覚が得られた時。常連さんがマナーの悪いお客さんに対して自分の空間のようにめっちゃ怒ってくれたときも嬉しかったですね。

田中:これからの公共にとって、「ここは俺のものでもある」という主体性を持てる感覚って大事だと思う。大久保さんがめっちゃしっかりしてるんじゃなくていじられる存在でいることが、そういう空間につながっていくのかも。「頼りないボス性」みたいな。

狩野:それでいうと、本の長屋の工事に想像以上に時間がかかってしまっているのを見かねた友達が、自ら電気工事してくれたことがありました。僕がめちゃめちゃ抜けているから、みんなが手を貸してくれて、それが公共になっていたりするのかもね。

Q:大久保さんへ。積極的に家業を継いだわけじゃないけれど今は積極的になれているのは、そこに何かがあったのでしょうか?

大久保:「日常」がありました。もともと僕は大学生のときから海外を飛び回って「誰かの居場所をつくる」という活動をやっていて。でも、僕自身には「ここが自分の暮らす場所だ」と言える「家」が足りてないなと気づいたんです。

それが銭湯を継いだことで、初めて「この場所に家がある」と思えるようになったんですよね。だから「カルチャーとしての銭湯」が好きというよりも「日常にあるものとしての銭湯」が好きになったんです。

Q:田中さんへ。「フリーコーヒー」は人とコミュニケーションを取るためにはじめたのでしょうか?

田中:そもそも「イタズラ」です。「落とし穴をつくったら本当に落ちるかな?」みたいに、「いきなり街でコーヒーを配ったらみんなどんな顔するんだろう?」と思ったんです。

イタズラを繰り返してみて分かったのは、みんな喋りたい人ばっかりということ。しかも話の内容は、きっと学校や職場、家ですら、ほとんど話さないようなことじゃないかなっていう他愛ないもの、でもそのひとの関心や興味、個性が一番強く表れるものでもあります。それが本当に面白い。

「フリーコーヒー」のポイントは、コーヒーを配っていることで「話しかけていい人」だと記号的に判断できるようにすること。そういう物理的なパフォーマンスに対して人は無意識に判断する能力があるので、1階づくりの仕事に生かしたいと感じています。

Q:何もない広場のような公園があったとして、どんなものを置きますか?あると素敵になりそうだけど、つまらなくなる可能性もあるものを教えてください

田中:なんてワクワクする質問なんでしょう!私なら倉庫をつくるかな。そこにランプや敷物や、その公園で楽しいことができそうなものをたくさん詰めるの。ふんわり妄想する遊びを実現するのって道具が必要じゃないですか。でもそういう道具って滅多に使わないから。

大久保:すごい!もうそれ一番いい回答な気がする…倉庫って中に入っているものによって楽しくもつまらなくもなりますしね。

狩野:僕はちっちゃい図書館をつくるかなぁ。そこに銅像があったらつまらなくなるかも?

大久保:ぼくは砂場かなと思いました。実際に家の近所の公園に砂場があるんだけど、そこに立ち入り禁止の柵がついていて、めっちゃつまらなくなっちゃったんですよね。

田中:もっと大きな公園だったらキオスクをおきたいな。売るのは何でもよくって、ただそこに人が「いられる」。用もなく誰かに会えるとか、ひとの気配がある。それって公共空間にとってかなり意義のある機能だと思います。